トヨタ自動車は、高級セダン「新型クラウン」と同社を代表する国民車「カローラ・スポーツ」を発売した。この2台はIoT(モノのインターネット)の派生技術であるインターネット接続で多様なサービスを受けられる本格的な「コネクティッドカー」(つながるクルマ)なのが特徴だ。

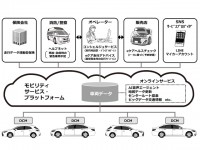

この2車種は通信端末「DCM」(Data Communication Module)を全車に搭載し、さまざまなサービスを実現する。メンテナンス情報の提供や無料通信アプリ「LINE」と連動したサービスなどを提供、トヨタとしてクルマの販売以外でも収益強化を狙う。

DCM搭載車は、走行時の車体不具合などのトラブル情報をトヨタのデータセンターへ送り、そのデータを販売店などと共有し、オペレーターが走行の可否などを助言する。このデータの蓄積でクルマの使用状況を把握して、部品の交換時期などをユーザーに知らせる。

衝突事故などでエアバッグが作動すると、緊急情報として消防などに自動的に連絡する機能もある。

また、ドアの閉め忘れなどが、ユーザーのi-Phoneなどに通知され、スマホによる遠隔操作でドアキーの施錠なども可能だ。LINEで自車のナビゲーションシステムへ通信し、あらかじめ目的地設定や渋滞や事故情報を把握したうえで経路検索、ガソリンの残量確認もできる。

クラウンでは、人工知能(AI)を使った音声対話で目的地を設定、ブレーキのかけ方などドライバーの運転状況・情報に基づいた安全運転の度合いで自動車保険料を割引などのサービスも提供するという。

このトヨタのコネクティッドサービスは、新車購入後3年間無料だが、4年目以降はカローラが年間1万2000円、クラウンが1万6000円(いずれも税別)必要だ。

トヨタのコネクティッドサービスは、これまでも「レクサス」ブランドなど一部で展開してきた。今後はAI機能充実なども図り、2020年までに日米でほぼすべての新型車に適用する方針だ。

■急速に普及するコネクティッドカー、だが課題も

DCMなどの通信端末を搭載する「つながるクルマ」は、自動車メーカーにとって、車両状態や道路状況などの膨大な情報を収集・分析でき、自動運転の開発にもつながる。このため各社が開発・販売を強化しており、民間調査会社の富士経済によると、2035年の世界の新車販売台数に占めるコネクティッドカーの割合は96%になると予測している。

自動車各社はコネクティッドカーの開発を加速させ、自車に関する情報に加え、他車や信号などの情報配信を受けることで、詳細な渋滞情報や見通しの悪い交差点での事故回避機能なども実用化されている。

日産は同社主力の電気自動車「リーフ」にスマートフォンを使って、乗車前にエアコンなどを作動、バッテリー残量などを確認出来る機能を搭載する。

ホンダもソフトバンクや中国のアリババなどと協働をはじめた。

米自動車大手のGMのコネクティッドシステム「オンスター」を使って、ファストフード店に事前要約して商品を待たずに受け取れるサービスを米国や中国で展開する。独メルセデスの「メルセデスミー・コネクト」搭載車種を拡大させており、スマホの操作で車庫入れする機能などが装備されている。

一方、コネクティッドカーは、外部からの不正アクセスなど、外部からサイバー攻撃を受けるリスクもある。ユーザーのクルマが何処へ行ったのか(どの道路を走ったのか)など、コネクティッドカーから収集したビッグデータの漏洩問題、あるいは警察捜査などに利用されるなどの問題をいかに取り扱うか、その管理の難しさも指摘されている。

日本では自動車メーカーだけでなく、総務省がNTTなどに委託して、コネクティッドカーへのサイバー攻撃防御システムの開発を行なっている。(編集担当:吉田恒)